- 学校案内

- 早稲田の歴史

学校案内

早稲田の歴史

誇らしきWASEDAの歴史

| 1882 明治15年 | 早稲田大学の前身となる東京専門学校を開校 |

|---|---|

| 1903 明治36年 | 伝説の一戦はここから早慶野球戦はじまる |

| 1907 明治40年 | 創立25周年式典 校歌「都の西北」制定 |

| 1962 昭和37年 | ロバート・ケネディ来校 |

| 1982 昭和57年 | 創立100周年記念式典 |

| 2007 平成19年 | 創立125周年記念式典において"第二の建学"を宣言 |

| 2010 平成22年 | 早稲田佐賀中学校・高等学校開校 |

耐恒寮から時を超えて受け継がれる学びの絆。

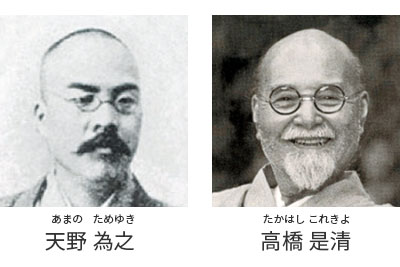

佐賀は早稲田大学の創設者大隈重信の生誕の地として知られていますが、九州・唐津と早稲田大学を結ぶもうひとつの物語があります。明治初年、唐津藩は新しい時代を担う人材を育成するため唐津城内に耐恒寮と呼ばれる唐津藩の英学塾を開校。ここに英語教師として招かれたのが、アメリカでの困難を経て、やがて日銀総裁や総理大臣を務めるなど、その波乱万丈の人生と魅力あふれる人間性で今なお語り継がれる高橋是清です。そして、耐恒寮で学んだ生徒のひとりが早稲田大学第二代学長、天野為之です。天野は、優れた経済学者であり、かつまた教育者として創成期の早稲田大学の礎を築きました。天野はこの間に、早稲田実業学校を開校し校長も務めました。現在の早稲田佐賀中学校・高等学校の体育館の位置にあった耐恒寮からは、天野為之をはじめ、辰野金吾(建築家)や吉原政道(鉱業家)、掛下重次郎(大審院判事)など、後の日本をリードする若者たちが数多く巣立っていきました。玄界灘のやさしい潮風に吹かれながら、若者たちは昔も今もここで学び、夢を描き、そして世界へと大きく羽ばたいていきます。

佐賀は早稲田大学の創設者大隈重信の生誕の地として知られていますが、九州・唐津と早稲田大学を結ぶもうひとつの物語があります。明治初年、唐津藩は新しい時代を担う人材を育成するため唐津城内に耐恒寮と呼ばれる唐津藩の英学塾を開校。ここに英語教師として招かれたのが、アメリカでの困難を経て、やがて日銀総裁や総理大臣を務めるなど、その波乱万丈の人生と魅力あふれる人間性で今なお語り継がれる高橋是清です。そして、耐恒寮で学んだ生徒のひとりが早稲田大学第二代学長、天野為之です。天野は、優れた経済学者であり、かつまた教育者として創成期の早稲田大学の礎を築きました。天野はこの間に、早稲田実業学校を開校し校長も務めました。現在の早稲田佐賀中学校・高等学校の体育館の位置にあった耐恒寮からは、天野為之をはじめ、辰野金吾(建築家)や吉原政道(鉱業家)、掛下重次郎(大審院判事)など、後の日本をリードする若者たちが数多く巣立っていきました。玄界灘のやさしい潮風に吹かれながら、若者たちは昔も今もここで学び、夢を描き、そして世界へと大きく羽ばたいていきます。