授業に潜入!早稲田佐賀の先生たち─第6弾

授業に潜入!早稲田佐賀の先生たち─第6弾は、技術科の河野先生です。

早稲田佐賀の授業って実際どんな感じ?どんな先生がいるの?実際に授業に潜入して、調査してみました!

今日の授業は中学2年生を対象にした「プログラミング」の導入。

授業は、プログラミングの基礎として重要な「アルゴリズム」の説明から始まりました。

プログラミング体験用のWeb教材「アルゴロジック」を通して、初めてプログラミングに触れる生徒も楽しみながら思考力を育てていきます。

マスコットに進み方の指示を出し、最短ルートでゴールを目指すアルゴロジックは、最初は簡単でも、進むにつれて難易度が上昇。

それでも、生徒たちは試行錯誤を重ねたり、友達同士で教え合ったりしながら、自然と「アルゴリズム」の考え方を理解していきました。

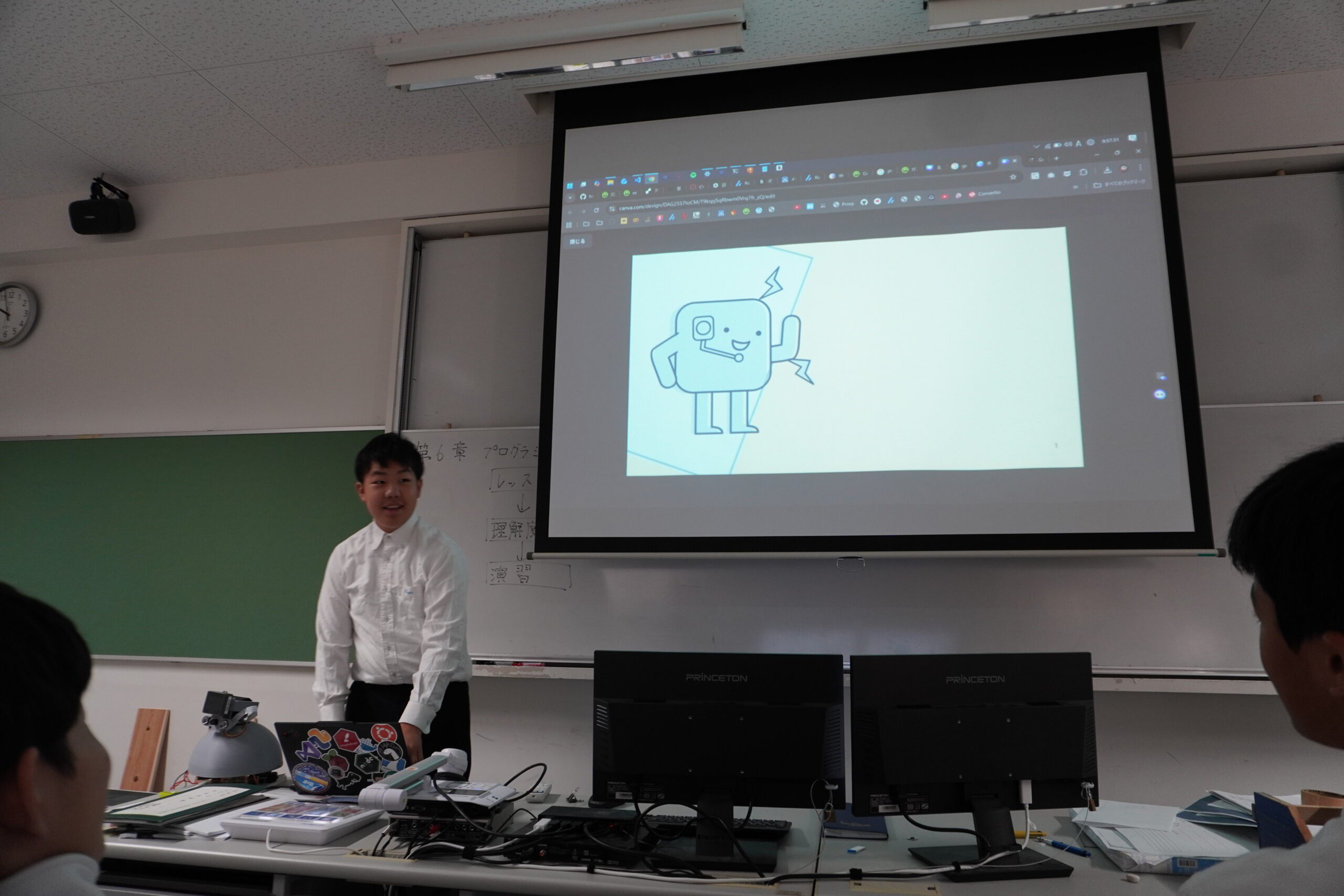

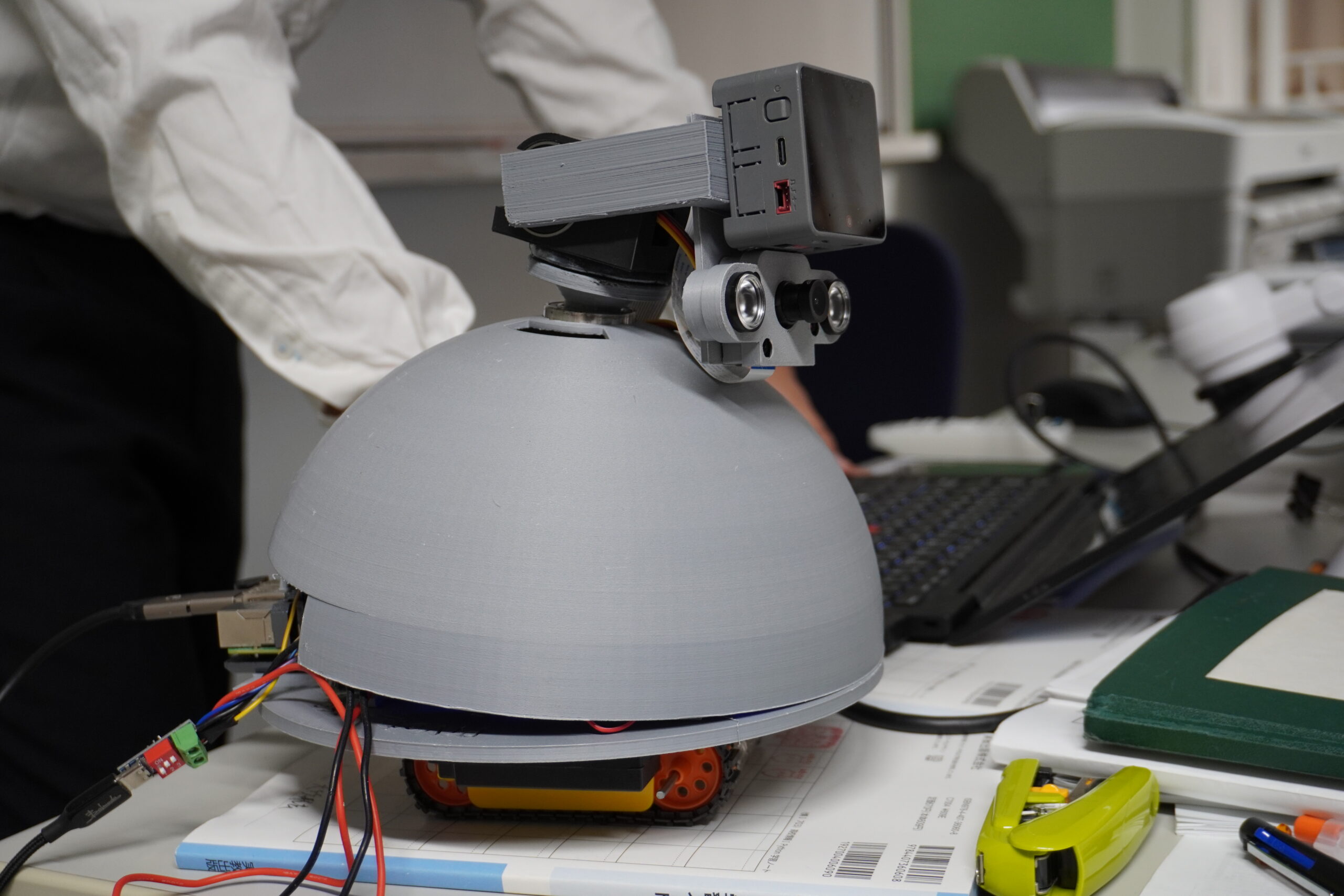

授業の終盤では、サイエンス部に所属する生徒が、自作プログラムを披露。

思い通りに動作するよう指示を出したり、人間のように会話をさせたりと、複雑な動きを実現した発表に、クラス全体が引き込まれていました。

さっきまでアルゴロジックで盛り上がっていた生徒たちも、発表が始まった瞬間に姿勢や表情を切り替え、真剣な眼差しで耳を傾けていたのが印象的です。

授業の最後には、前回までの授業で製作した「防災用ラジオ」を手に取り、嬉しそうに完成品を受け取る姿も見られました。

授業後に河野先生にお話を伺いました。

─「環境問題やエネルギー問題など、身近な課題に気づき、解決のきっかけをつかめるような授業を意識しています。中学1年生の授業では間伐材を使った活動も行いました。今回のようなプログラミングの授業では、トライアル&エラーを繰り返しながら目的を達成する“プログラミング的思考”を育んでいきたいと考えています。」

普段からカーボン・ニュートラルな暮らしを実践する河野先生。

最近はプラグインハイブリッドカーを購入され、充電スポットを工夫しながら旅先を計画するのも楽しみの一つだそうです。

また、第2弾で登場した数学科の平方先生、第3弾で登場した社会科の岩崎先生と、故郷・宮崎の地鶏を食べに行くこともあるそうです。「授業に潜入!」の取材をしていると、早稲田佐賀の先生方の仲の良さにも気づかされます。

教室の中でも、日常の中でも、探究心を大切にされている河野先生。

生徒たちが“自分で考え、試し、解決する力”を育んでいく、その原点がここにありました。