「歴史とは何か」を問い直す ─ 早稲田大学法学部 中村隆之教授による模擬講義を実施

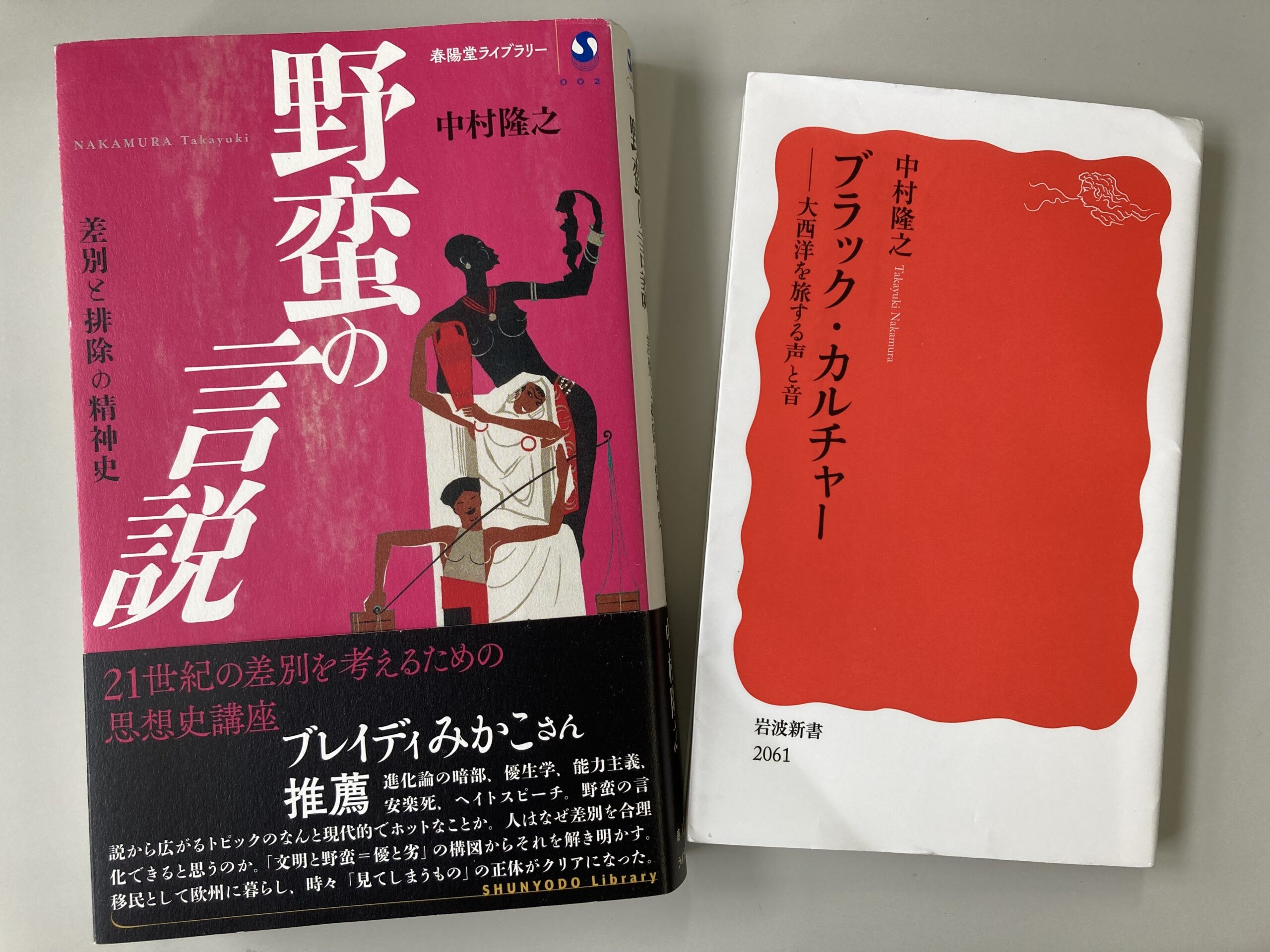

1学期終盤のある日、世界史を選択する高校2年生を対象に、早稲田大学法学部教授・中村隆之先生(フランス語圏文学や環大西洋文化の研究者)による模擬講義が行われました。法学部の入学前課題として、中村先生の著書『野蛮の言説』に本校生徒が取り組んだことが、このきっかけでした。

講義のテーマは「歴史とは何か。歴史を学ぶとは何か」。

あらかじめ指定された文献を読み、提出された生徒の事前レポートに対してコメントをいただきながら、大学での学びを体感する貴重な時間となりました。

用いられた文献には、保苅実『ラディカル・オーラル・ヒストリー』や、榎本空『それで、君の声はどこにあるんだ?』、そして歴史学の古典とされるE.H.カー『歴史とは何か』などが含まれ、高校の枠を超えた知的対話に挑戦しました。

生徒たちは、この講義を通して「歴史とは単に過去の出来事を記憶する学問ではない」ことに気づいたようです。以下、生徒の感想をいくつかご紹介します。

─僕にとって“暗記科目”だった歴史が、課題文献を読み、講義を受けて“現在との終わりなき対話”であるという考え方に変わりました。『過去の事実』と『歴史的事実』の違いなど、興味深く学ぶことができました。

─歴史には主観性が含まれる。その視点は、時に“人工的”なものでさえあるかもしれない──この言葉に、はっとさせられました。歴史を学ぶことは、自分の声を見つけていくための営みであり、倫理と向き合う行為なのだと思いました。

─講義後に中村先生に直接お聞きした、“歴史を学ぶことは、自分が世界に存在する理由を見つけること”という言葉が、強く心に残りました。歴史は過去の知識を得る手段であると同時に、自分の生き方を探す手がかりでもある──そんな深い意義を知ることができました。

本講義を通じて、歴史を「学ぶ」姿勢そのものを見直したという声が多く寄せられました。歴史は他者と向き合う手段であり、自分の「声」や「倫理」を問う営みであることを実感した生徒たちの姿が印象的でした。

大学での学びに触れることで、自分の問いを持ち、思考を深めていく。──そんな探究の一歩を、ここから始めてほしいと願っています。